土地活用にはアパートやマンションを運営する賃貸経営や駐車場経営など、さまざまな土地の活用方法があります。

数ある活用法のなかでも、高齢化が進む日本では、今後さらなる医療施設の需要が高まるとされ土地活用における医療施設経営が注目されています。

本記事では、土地活用における医療施設経営の現状についれ、さらには医療施設を行う方法や実際の活用例について詳しく説明します。

- 大きく分けて、土地を事業者に貸して医療施設を経営してもらう方法と、自分で土地に医療施設を建てて事業者に貸し出す方法の2種類がある

- 収益が安定する、節税校が見込める、というメリットがある

- 転用が難しい、空室のリスクが大きいというデメリットがある

- 高齢者人口が増えていることもあり、医療施設の需要は高い

土地活用で医療施設を行う方法4つ

土地活用で医療施設を行う方法は「土地のみを貸す」「自分で土地に建物を建設して貸す」「今ある建物を改装して貸す」「事業者から借りたお金で建物を建てて貸す」の4つです。

1章では、それぞれについて詳しく説明します。

土地のみを貸す

土地オーナーが事業者に土地のみを貸して、医師が建物を建てて、医療施設を運営する方法です。

診療所は医師が建てるため、その所有権は医師になります。土地オーナーは土地のみ貸すかたちになります。

土地のみを貸すメリットは、土地さえあれば初期費用をかけず地代を得られることです。そのため、実態としては定期借地権に近いといえます。

一方、デメリットとしては4つある経営方式の中でも最も収益性が低い点です。初期費用をゼロにすることができるということから、ローリスク・ローリターンの経営方式といえます。

自分で土地に建物を建設して貸す

土地オーナーが病院などの医療施設を建て、土地と建物をセットで医師に貸し、医療施設を運営する方法です。土地オーナー自らが医療施設を建てるため、その建物の所有権も土地のオーナーにあります。

土地と建物を貸すメリットは、土地のみを貸す場合に比べ収益性が高い点です。

また、狭い土地であっても駅近などの立地条件の良い土地であれば、ビルなどを一棟建て、階数ごとに複数のテナントを募集することも可能です。1つの建物で複数のテナントを募集できるので収益性は高いといえます。

デメリットは、建物の建築費用がかかります。病院や老人ホームなどの大規模なものになれば建築費用も高額になります。

また、リースバック方式と違って、建設協力金を受け取ることができないため、ローンを組み融資を受ける必要があります。毎月のローン返済額は収支に大きな影響を与えます。

今ある建物を改装して貸す

土地に建物が建っている場合、その建物を医療施設として改装し、テナントとして医師に貸し出す方法です。

建物自体、もともとある状態なので、新しく医療施設を建てる時に比べ初期費用を抑えつつ経営をスタートさせることが可能です。

また、建物の状態によっては、改装するよりも立て直したほうがよい場合があります。改装によってかかる費用は減価償却が可能ですが、期間が短いため所得税や住民税などの節税効果は薄いといえます。

事業者から借りたお金で建物を建てて貸す

土地を使いたい事業者から建設協力金を預かり、事業者の希望する医療施設を建築して貸す方法です。事業者からは一時的にお金を預かるだけで、建設するのは、土地のオーナー自身です。よって建物の所有権も土地のオーナーになります。

リースバック方式と呼ばれ、預かった建設協力金は、建物完成後に賃料と相殺するかたちで事業者に返済します。この方法なら、建築資金の調達が不要なうえ、事業者が確定した状態での計画進行が可能です。

また、建物の所有者は土地のオーナーとなるため、貸家建付地として相続税を節税できるメリットもあります。デメリットとして、建設協力金を受け取ることができるのは、事業者が収益を見込めるような立地条件の良い土地に限定されます。

その他、土地活用のアイデアについて詳しくは以下の記事もご覧ください。

土地の活用方法に迷ったときは土地活用プランの一括請求サービスを使うことをお勧めします。日本最大級の比較サイトイエウール土地活用なら、土地所在地を入力するだけでお持ちの土地に適した土地活用方法を探すことができます。

\最適な土地活用プランって?/

土地活用で医療施設を行うメリット

土地活用で医療施設を行うことは様々なメリットがあります。

長期の契約で収益が安定する

医療施設での土地活用であれば、土地だけを貸し出す場合であれば10年以上の契約が見込めます。

テナントの場合は借主の希望に沿う必要はありますが、開業の初期費用を回収するため長期で利用してくれるでしょう。高齢者人口の増加が続いており、人口が減少している地域では利用者が不足することはありません。

一度根付いた医療施設は簡単につぶれないため、長期で安定した収入が期待できます。景気に左右されやすい他の業種よりは、貸し出し先として安心できます。また医療施設によっては、開業した医師の子供や孫の世代まで経営を続けてくれます。長期の収益でまとまったお金ができると、別の投資で資産をより効率的に増やせるでしょう。

節税効果がある

不動産を所有している限り、固定資産税がかかります。固定資産税は「土地や建物の評価額×1.4%」で算出されます。

ですが、不動産を第三者に貸し出すことで土地の場合は20%程度、建物の場合は30%程度、評価額が下がるため、固定資産税が安くなります。

さらに小規模宅地等の特例という制度を適用できると、相続税を最大で80%減額することが可能です。また、テナントとして建物を建てた場合減価償却費が可能になり、必要経費として計上することで課税所得を減らすことができるため、結果的に所得税や住民税の節税になります。

土地がある周辺地域に社会貢献ができる

土地活用で医療施設を誘致できると、社会貢献になり地域での信用度も高まります。

医療施設の減少は、そこに住み続ける人にとって深刻な問題です。また医療施設は、通院する人にとって大事なコミュニケーションの場です。地域の人々のつながりを長期的に維持するだけでなく活性化にもつながります。

地域の活性化が進むと、所有する土地の資産価値の上昇も期待できます。よって、テナントや借地の契約が終了した場合でも、高額での売却や早期の借主の発見につながってくれるでしょう。

土地活用で医療施設を行うデメリット

土地活用で医療施設を行う場合、以下のようなデメリットがあります。

別の土地活用へ転用するのは難しい

医療施設での土地活用を始めてから、より収益が望める方法をみつけたとしても、契約期間の終了まではそのままです。

一度根付いた医療施設は簡単に廃業することはなく、定期借地の契約では10年以上は自己都合で簡単に解約できません。

数十年後でないと新しい土地活用に挑戦できないとなると、収益で数千万円の差が付いたり、ニーズがある機会を逃したりしてしまうでしょう。

空室になると新規利用者が見つかりにくい

アパートやマンションの賃貸経営と違い、医療施設のターゲットは開業医と限定され、新規の利用者は簡単に見つかりません。

経営不振で撤退されてしまっている時は、集客が見込めないことから借主も敬遠してしまうでしょう。

また、建物譲渡特約付借地で、建物の買取をした場合も新規利用者探しに難航します。医師が建てたものは、診療科がことなると使い勝手の悪いものとなります。

土地へのアクセスの良さが必須

医療施設が経営を継続するためには、集客が必要不可欠です。アクセスの良い土地でないと、よほど実力と知名度がある医師でないかぎり、早々に利益が見込めず廃業してしまいます。

一方で、認知症の高齢者や障がい者を対象としたグループホームは、利用者が穏やかな生活を送ることに重きを置くため、公共交通機関の利便性が悪いなど立地条件に難のある土地での活用も可能になります。

よって、自分の土地の適正を見極めたうえで、どういった医療施設を始めるか慎重に検討する必要があります。

土地活用における医療施設経営ってどうなの?

結論から言うと、土地活用における医療施設経営は、現在はもちろんのこと、将来的にも安定した経営が期待できます。

高齢化社会と言われている日本は、病院、介護施設等の医療施設にかかる患者の人口も多く、医療施設の需要が高いです。今後、さらに高齢化に拍車がかかり、医療施設の需要が高まるともされています。

1章では、土地活用における医療施設経営の現状と共に今後の見込みについて、資料と一緒に詳しく説明します。

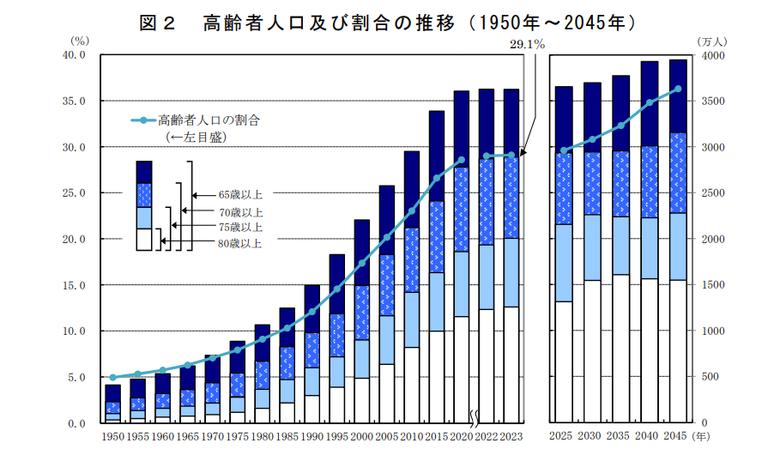

高齢化に伴い医療施設の需要増

65歳以上の高齢者人口は、2023年9月15日現在の推計では3623万人となっています。総人口に占める割合は29.1%と過去最高となっています。

また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、2045年には日本の総人口における高齢者の割合が36.3%になると見込まれています。

高齢者が増えることにより、病院や診療所、クリニック等の医療施設にかかる患者の数も増加することから、今後さらに医療施設の需要が高まるとされています。

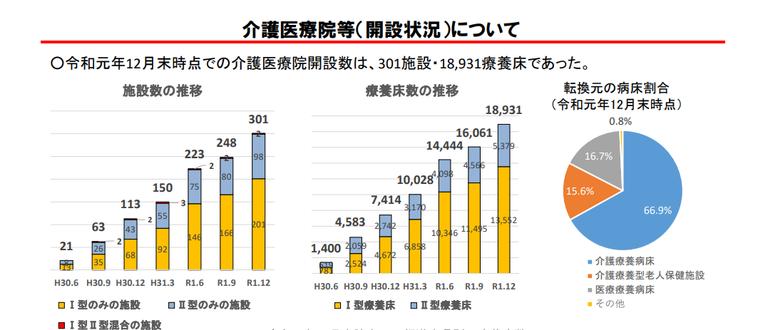

介護医療施設の開設数が年々増加

(引用:厚生労働省 介護分野をめぐる状況について 2020年)

介護が必要な高齢者が増加するにつれて、介護医療施設の開設も増えています。

施設数の推移を見てみると、平成30年の6月は介護医療施設数は21軒なのに対し、令和1年12月には301軒と2年ほどで施設数は15倍にもなっています。

高齢者の増加により、今後さらに介護需要が高まるため、介護施設等の医療施設数は必然的に増えるとされています。

医師の増加による医療施設の需要増

(引用:厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 2020年)

(引用:厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 2020年)

厚生労働省の調査によると、日本の医師数は2002年から2020年の間に、26万2687人から33万9623人となり、7万6936人増加しています。今後さらに増加が見込まれます。

医師の増加に伴い、当然、医療施設の需要増加が見込まれるため、土地活用における医療施設経営は将来的に安定した収入が見込めるといっても過言ではないでしょう。

土地活用で医療施設を行う事例

ここでは実際に自分の土地を医療施設として活用している事例を紹介します。

土地活用で医療施設を本格的に考えているのであれば、事例にある施設を施工した事業者に相談してみるのもいいでしょう。

障がい者グループホーム

| エリア | 千葉県 |

| 土地面積(㎡) | 713 |

| 延べ床面積(㎡) | 368 |

| 工法 | 木造軸組 |

そこでミサワホームが調査を行った結果、国の基本方針として年々ニーズが高まっている障がい者グループホームが建築できることが判明。オーナー様に事業の意義をご理解いただくことで運営者様とのマッチングを実現しました。

建築にあたり、暮らしやすさに配慮した工夫を随所に設置。申込みが定員を大幅に上回るほどの、待ち望まれた施設が完成しました。(ミサワホーム株式会社の土地活用事例)”

次世代型デイサービス

| エリア | 茨城県 |

| 土地面積(㎡) | 1623.18 |

| 延べ床面積(㎡) | 403.8 |

茨城県水戸市にカフェのような斬新なデザインの「山水苑デイサービス千波」が完成しました。茨城県で高齢者向け施設を複数経営する社会福祉法人山水苑のご担当者さまにお話を伺いました。

「デイサービスは今回で3ケ所目です。他の場所でカフェ風デザインのデイサービスを始めたところ、大変好評でしたので、のんびりお茶を飲んで、お風呂に入ってリラックスできる、カフェや日帰り温泉のようなデイサービスを作ろうと考えました」。

デイサービスの利用を勧められる方の中には、「まだ自分には必要ない」と、通うのを嫌がる方もいらっしゃるそうです。“通いたくなる施設”が、運営のカギになります。

「従来の福祉施設とは異なる新しいデザインにすると共に、実用性も追及しました。特に、利用者が長く過ごすデイルームは、なるべく広く開放的な空間にしたいと考えました。ミサワホームの木質パネル工法により、デザイン性の高い設計ができ、柱や梁で遮られることのない大空間を確保することができたので、大変満足しています」。(ミサワホーム株式会社の土地活用事例)”

ナチュラルテイストなデザインの医療施設

| エリア | 愛知県 |

| 土地面積(㎡) | 65.89 |

| 延べ床面積(㎡) | 39.75 |

土地活用で可能な医療施設の種類

土地活用で行える医療施設の種類は3つあります。ここではそれぞれについて詳しく説明します。

診療所・クリニック

診療所は、入院用ベッドが19床以内、もしくはベッドがない医療施設のことをいいます。

クリニックや医院と表記される医療施設は、診療所と同じ意味です。

病院よりも比較的少ない設備で行えることから、広い土地を持っていない方でも診療所として活用することができます。

病院に比べ初期費用は抑えられますが、経営規模は劣ることから収益性の点では病院の方が高いといえます。

病院

病院は、入院用ベッドが20床以上ある医療施設のことをいいます。

診療所に比べ利用者が多く、契約も法人が相手であることも多いため収益性が高い傾向にあることがメリットです。

ただし、入院施設を充実させる必要があることから、診療所に比べ建物規模が大きくなります。そのため、病院として土地を活用させるには目安としては200坪以上の土地の広さが望ましいです。

また、診療や治療のために精密機器や手術を行うための設備が必要であるため、建物を建てて貸す方式だと数億円以上の資金が必要になります。

介護・福祉施設

老人ホームやデイサービス、グループホームなど高齢者や障がい者の介護・福祉施設も医療施設にあたります。

少子高齢化が進む日本では今後さらに需要が高まると予想され、診療所や病院とともに、人気の土地活用の方法の1つになります。

老人ホームやデイサービスなどは、遠方から通う人や、入居者の親族が訪問しやすいように比較的立地が良い場所が好まれます。

一方で、認知症の高齢者や障がい者を対象としたグループホームは、利用者が穏やかな生活を送ることに重きを置くため、公共交通機関の利便性が悪いなど立地条件に難のある土地での活用も可能になります。

医療施設に適した土地

土地活用として医療施設経営を行うのに適している土地には、以下のような特徴があります。

車や徒歩でのアクセスがしやすい土地

車や徒歩でアクセスしやすい土地というのは、例えば大通りや駅・バス停から近い土地です。

特に、規模の大きい病院では救急車の出入りが必要であることから、大通りかつ車でのアクセスがしやすい土地である必要があります。

医療施設は、地域住民にとってなくてはならない施設です。そのため、より多くのアクセス手段で行き来できる立地であることが望ましいでしょう。

住宅街が付近にある土地

医療施設経営で高収益を得るためには、需要のある土地で行う必要があります。

住宅街では、その他の地域よりも多くの方が暮らしているため、医療施設の需要が高いといえます。

また、ファミリーが多い地域、高齢者が多い地域など住民の特徴により適した診療が変わってくるため、診療所を経営する際は小児科や歯科、耳鼻科などニーズに合わせた施設を選ぶことも重要です。

地域住民にとって身近な医療施設は、かかりつけ医として長期的な関係を築くこともできます。こうしたことから、収益が安定しやすいといったメリットもあります。

50坪以上の土地

医療施設といっても、大きく診療所(クリニック)と病院に分かれます。

病院に比べ建物や設備が比較的少ない診療所では、50坪程度の土地があれば経営できます。

必要坪数は、その診療所がどの科で開業されるかによって異なりますが、最低でも30坪以上の土地が必要となります。

医療施設では、設備の充実さなどが医療の質に大きな影響を与えます。そのため、土地の広さは契約のしやすいさや収益性の高さにつながります。

ですが、駅近など立地条件の良い土地であれば、狭い土地でも十分に需要があります。そういった土地で収益性を考えるのであれば、一棟ビルを建ててしまい、その中にテナントを募集する形で複数の事業者を募るといいでしょう。

最適な土地活用方法は土地の立地や広さ、周辺の需要によって変わります。土地活用を検討しているなら日本最大級の比較サイトイエウール土地活用で複数企業から土地活用プランを取り寄せましょう。将来の収益性の高い土地活用方法を見つけることができます。

\最適な土地活用プランって?/

土地活用で医療施設を始めるならまずはイエウールに相談

記事を最後まで読んで、土地活用として医療施設を行うための方法や流れを理解したけれど「一人で行うのは不安…」「誰かに相談したいとい」った悩みを抱えている人は土地活用プランの一括請求サービスを使うことをお勧めします。

日本最大級の比較サイトイエウール土地活用なら、土地所在地を入力するだけでお持ちの土地に適した土地活用方法を探すことができます。

(引用:

(引用: