土地を相続された方の中には、ただ持っているだけで、有効活用できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、相続した土地を更地のまま放置してしまうと、12658の負担額だけが大きくなり、土地を持っていること自体がデメリットになってしまいます。

そのため、所有している土地は、何らかの形で有効活用していく必要があります。

ただ、アパート経営のような活用法では、多額の借金を背負うのに空室で赤字経営になってしまうかもしれないと思い、なかなか決断しきれない方も多いと思います。

そんな方におすすめできる活用法が「借地として土地を貸す」という方法です。「土地を貸す」という活用方法は、少額の初期費用で税金対策になるだけではなく、利益まで得ることもできます。

そこでこの記事では、借地の仕組みや種類、借地で土地活用を始めるメリットを解説していきます。どうにかして相続した土地を有効活用したいと考えている方は是非、この記事を参考に土地を貸してみてはいかがでしょうか。

- 所有している土地を事業者、法人、個人に貸し出すことで定期的な利益を得るという土地の活用方法

- 借地には契約更新のある「普通借地権」と契約更新のない「定期借地権」がある

- 「高額な費用をかけずに始められる」「安定収入を得られる」「相続税対策になる」といったメリットがある

借地による土地活用とは

借地として土地を貸すという土地活用方法は、所有している土地を事業者、法人、個人に貸し出すことで定期的な利益を得るという土地の活用方法です。

土地の貸し方として、借主が望む限り契約更新をすることができる普通借地権と一定期間が経過したら契約更新をすることなく土地が返還される定期借地権の2種類があります。

以前は、土地を貸してしまうと半永久的に返ってこないような制度となっていましたが、平成4年に新借家借地法が定められたことにより、契約終了後に土地が返還されるようになりました。そのため、現在では安心して土地を貸すことが可能になっています。

その他、土地活用のアイデアについて詳しくは以下の記事もご覧ください。

土地活用における借地の種類

| 借地権 | 契約期間 | 利用目的 | 契約方法 | 借地関係の終了 | 契約終了後の建物 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 定期借地権 | 一般定期借地権 | 50年以上 | 用途制限なし | 公正証書等の書面 | 契約満了による | 原則、更地にして返還 |

| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用建物のみ(居住用は不可) | 公正証書による設定契約 | 契約満了による | 原則、更地にして返還 | |

| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 用途制限なし | 口頭でも可能 | 建物譲渡による | 地主が相当の対価を支払った後、譲渡される | |

| 普通借地権 | 30年以上 | 用途制限なし | 口頭でも可能 | 地主の正当事由による契約終了 | 買取請求権が行使されれば地主が買い取る | |

借地契約には、契約更新のある「普通借地権」と契約更新のない「定期借地権」があります。

ここでは、普通借地権と定期借地権について解説します。

普通借地権

普通借地権とは、前述のように借地契約を更新することができるものです。契約時に、貸し出す期間が決まっていないのであれば30年間、決まっているのであれば30年以上の期間を設定して契約を結びます。そして、契約期限きたら、初回の契約更新で20年間契約を延長し、その後10年ごとに契約更新をしていくことになります。

ここで注意したいことが、普通借地契約では、借主が契約延長を希望した場合、正当な事由がない限りは更新を拒否することができません。そのため、契約期間が終わるからといって土地が返ってこないこともあります。

また、土地の返還時、その土地に建っている建物の買取が必要になる可能性もあるため、契約内容しっかりと確認しましょう。

定期借地権

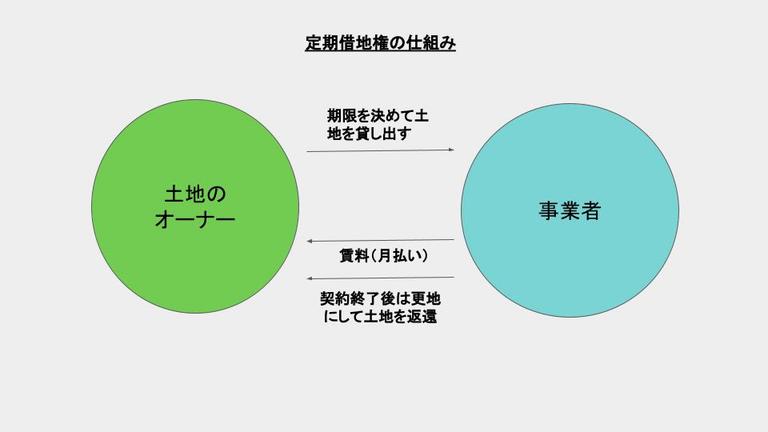

定期借地権とは、期間を定めて土地を貸すときの権利のことです。

定期借地権は、一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権の3種類に分かれており、それぞれの契約によって特徴が異なります。

ここでは、3種類の定期借地権について解説していきます。

一般定期借地権

一般定期借地権とは、事業用に限らず、建物の建築を目的にした土地の契約になります。公正証書に限らず、書面による契約を締結しなければならないもので、期間は50年以上と定められています。

また、普通借地権と違って、貸主が合意しなければ契約終了で土地を返還してもらうことが可能です。

しっかりと土地を返してもらうためにも、契約書に建物再築による期間延長をしない、期間満了による建物の買取請求をしない、さらには契約更新をしない旨の特約設定が必要となることに注意しましょう。

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権とは、契約期間を30年以上で設定し、契約が終了したときに、土地にある建物を地主が買い取ることで、契約が終了する土地の契約になります。

この契約は、公正証書での契約が定められたものではありませんが、書面での契約を結んでおくと後のトラブル回避に繋がります。

もし、貸した土地を元の状態(更地)で返してもらいたい場合には、建物譲渡特約付定期借地権を結んではいけません。

事業用定期借地権

事業用定期借地権とは、事業者が事業を始めるために建物を建てて利用するための土地の契約となります。

契約期間を10年以上50年未満で設定し、契約した年数が経過した場合、お互いの合意がなければ更新ができません。建物譲渡特約付借地権とは違い、公正証書によって契約を締結するものとなっており、契約終了時に建物買取請求権が発生しないことも特徴です。

また、借主は土地を元の状態(更地)に戻して返還しなければならないため、貸主にとっては土地が元通りに戻ってくるメリットがあります。

土地活用を検討している方は、イエウール土地活用で複数企業から土地活用プランを取り寄せ、比較することが可能です。

\最適な土地活用プランって?/

活用事例:レジーナ・メゾン

| エリア | 滋賀県 |

| 土地面積(㎡) | 632.91 |

| 延べ床面積(㎡) | 590.16 |

| 工法 | HS構法(制震鉄骨軸組構造) |

土地活用における借地のメリット

ここでは、土地活用として土地を貸すメリットを解説します。

安定した収入が得られる

土地を貸して土地活用を始めると、毎月、地代が入ってくるため、自分で土地活用を始めるより、安定した収入を得ることが可能になります。

仮に自分でアパートやマンションを建築して、賃貸経営を始めたとしても、常に空室が発生するリスクが伴います。

賃貸経営で空室が発生すると、その分の家賃収入を得ることができませんが、借地契約ではこのようなリスクがありません。

そのため、土地活用で安定した収入を得たいと考えている方にはおすすめの活用法となっています。

地代を前払いで受け取れる

定期借地権には、借地人が土地の所有者に契約期間中の賃料を前払いする前払地代方式も利用することができます。

これを採用することで、土地を貸す側は、まとまったお金を得ることができます。

また、前払地代方式で地代を受け取ったとしても、権利金のように一時に課税されることなく、毎年均等に収益計上することで課税を分散することが可能です。

そのため、所得税の負担を減らしたうえ、まとまったお金を得ることができることから、土地のオーナー様に大きなメリットになります。

借り入れが不要

自分でアパートやマンションを建築するとき、多くの場合は、高額な建築費用を借り入れて土地活用を始めます。

ただ、借地契約を結んで土地活用を始めると、建物を建築するのは事業者になり、建築費用の負担も事業者になります。

そのため、自分で始めるアパート経営やマンション経営と違って、借り入れを行う必要がなくなることもメリットです。

管理の手間が少ない

自分でアパート経営などを始めると、入居者の募集や家賃の回収、入居者のトラブル対応などさまざまな管理業務を行う必要があります。

しかし。借地契約で土地活用を始めると、経営自体は事業者が行うため、これらの管理業務が不要になります。

ただ、土地の所有権はオーナー様にあるため、災害による崖崩れや地盤沈下によって、外壁や屋根の補修などが必要になると、必要費としてその費用を支払わなくてはいけません。

固定資産税の節税になる

借地として土地を貸し、その土地で居住用の建物を建てれば、住宅用地の特例を適用することが可能になります。

この住宅用地の特例では、固定資産税評価額が1/6まで軽減されるため、固定資産税を大幅に軽減することができます。

これに加えて、借地として土地を貸すことによって、借地料を得られるようになります。

そのため、これまで支払っていた固定資産税を賃料によって相殺できるようになるうえ、収益を得られる可能性もあります。

ただし、事業用定期借地権では住宅用地の特例を適用することができないことに注意が必要です。

相続税対策になる

定期借地で土地を貸すと、所有している土地は貸宅地となり、更地よりも相続税の節税することができます。

| 残存期間 | 軽減割合 |

|---|---|

| 5年以下 | 5% |

| 5年を超え10年以下 | 10% |

| 10年を超え15年以下 | 15% |

| 15年超え | 20% |

以上の表のように借地契約の残存期間によって低減割合が定められています。

また、貸宅地の相続税評価額は自用地価額×(1-残存期間に応じた低減割合)で求めることができます。

たとえば、6,000万円の土地を30年で貸し出し、10年後に相続をした場合、6,000万円×(1‐0.2)=4,800万円の相続税評価額で相続税を計算することになります。

定期借地なら更地で返還される

借地契約を結ぶとき、期限を定めた定期借地権で土地活用を始めれば、土地が更地の状態で返還されます。

一部建物を買い取ることで終了する契約もありますが、契約内容に建物を買い取らない旨を盛り込んでおけば問題ありません。

数十年後に更地で土地が返ってくると分かっていれば、その後の活用方法を検討しておくことができ、ある程度の資金も用意することも可能です。

そのため、今は自分で土地活用を始めるつもりはないけど、将来的に始めるかもしれないという方にもおすすめの活用法となっています。

最適な土地活用方法は土地の立地や広さ、周辺の需要によって変わります。土地活用を検討しているなら日本最大級の比較サイトイエウール土地活用で複数企業から土地活用プランを取り寄せましょう。将来の収益性の高い土地活用方法を見つけることができます。

\最適な土地活用プランって?/

土地活用としての借地料相場

ここでは借地として土地を貸す場合の借地料相場を解説します。

借地料の相場

土地活用として土地を貸し出すことで、一定の期間ごとに地代を得ることできます。これに加えて借地では、アパート経営や駐車場経営のような初期投資がほとんどないため、投資額の回収スピードが早くなります。

そのため、貸主は土地を貸しているだけで不労所得を得られます。

一般的に、借地に住宅用の建物を建てる場合、土地価格の2~3%、店舗用の建物を建てる場合、土地価格の4~5%となっています。

また、住宅の普通借地権では固定資産税の3倍程度と定められており、事業用借地権では相続税路線価の6%程度となることが多いです。

これらはあくまで相場であるため、実際に契約を結ぶときには、その土地と用途に合った金額を設定しましょう。

借地料の考え方

借地料は基本的に、どの計算方法で算出しても良いとされています。

そのため、貸主が一番多く利益を得られる計算方法で借地料を決めることが大切になります。

具体的には、以下のような計算方法があります。

- 固定資産税・都市計画税から計算

- 公示価格、基準地価から計算

- 相続税路線価から計算

- 積算法

- 賃貸事例比較法

- 収益分析法

借地で土地活用を始めてみよう!

借地で土地活用を始めると、これまで高額だった固定資産税を軽減できたり、費用や手間をかけることなく収入を得ることができるようになります。

しかし、一度土地を貸してしまうと、儲けられるチャンスが訪れても、自由に活用することができないことに注意が必要です。

そのため、適切なタイミングで活用方法を決めることが大切になります。

このように、所有する土地でどのような土地活用種別が良いのか迷ったときは複数の土地活用プランを一括請求・比較できるサービスを使うことをお勧めします。イエウール土地活用なら、複数のプランを比較して収益性の高い土地活用方法を見つけることができます。

記事のおさらい