アパート経営を始めようか検討している方の中には、以下のような悩みや疑問を抱えている方もいらっしゃると思います。

アパート経営のデメリットは以下の15個です。

- 初期費用が高額になる

- 空室が発生する恐れがある

- 金利が上昇する可能性がある

- 管理会社選びで失敗できない

- クレームに対応しなければならない

- 建物の老朽化によって修繕費が必要になる

- 不利な契約を結ばされることがある

- 築年数に応じて家賃は低下する

- 家賃を滞納される恐れがある

- アパートが被災する可能性がある

- 家賃収入が減っても毎月固定の支出が発生する

- 税金に関する知識も必要

- 立地条件に感化されやすい

- 思ったほどの収益が得られない

- 買い手がつきにくく売却しづらい

この記事では、アパート経営のメリットとデメリットを解説します。

また、昨今のアパート経営事情、デメリットに応じた対策方法も解説していますので、参考にしてみてください。

アパート経営の失敗談については以下の記事をご覧ください。

アパート経営のデメリット15個

- 初期費用が高額になる

- 空室が発生する恐れがある

- 金利が上昇する可能性がある

- 管理会社選びで失敗できない

- クレームに対応しなければならない

- 建物の老朽化によって修繕費が必要になる

- 不利な契約を結ばされることがある

- 築年数に応じて家賃は低下する

- 家賃を滞納される恐れがある

- アパートが被災する可能性がある

- 家賃収入が減っても毎月固定の支出が発生する

- 税金に関する知識も必要

- 立地条件に感化されやすい

- 思ったほどの収益が得られない

- 買い手がつきにくく売却しづらい

アパート経営のデメリットは以上の15個です。それではひとつずつ確認していきましょう。

初期費用が高額になる

アパート経営は、他の土地活用方法に比べて初期費用が高額になることがデメリットです。

構造によっても異なりますが、アパートの建築費は7,000万円~1億2,000万円とされています。そして、建築費のほかにも、保険料や登録免許税など様々な費用が初期費用として必要になります。

もちろん、銀行からローンを組んで始めますが、初期投資が大きいことから、収入を得られないとその分多くの負債を抱えてしまうことになってしまいます。

そのため、メリハリのある設備投資を行って、できるだけ初期費用を抑えるようにしましょう。

「その設備はターゲットとする入居者にとって本当に必要か」という視点で、設備投資を再確認することをおすすめします。

空室が発生する恐れがある

アパート経営で最大のリスクは、空室が発生する可能性があることです。

空室が発生してしまうと、室内の管理も所有者が行う必要があり、空室期間が長いほど管理の手間が増えます。

また、入居者がいないことで家賃収入が得られないだけではなく、管理のコストも増えることから、金銭的なデメリットになってしまいます。

そのため、アパートを建築する前に「そもそもアパートを建てても大丈夫か」という視点で、その土地のあるエリアの状態について調べましょう。

「アパート経営の成功はアパートを建てる前から決まっている」といっても良いほど、アパート経営では立地が重要です。駅からの距離や周辺施設、人口動態の変化を参考に、入念に事前調査を行うことをおすすめします。

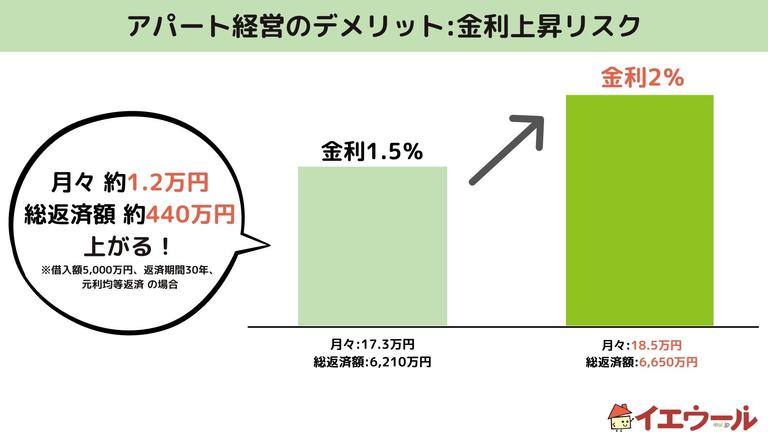

金利が上昇する可能性がある

多くの場合でローンを組んでアパート経営を始めますが、金利の上昇によって最終的な支払い額が増加する可能性があるというデメリットがあります。

ローンの金利は経済情勢によって変動することが多く、変動金利で借りている場合は契約当初の金利が低くても、後々に高くなる可能性はゼロではありません。

特にアパートの建築では高額な費用がかかることもあり、借り入れ額が多いと金利の上昇による支払額の増加幅も大きくなります。

そのため、アパートローンを組むときには、固定金利の期間を長くしたり、自己資金を多めに用意するようにしましょう。

自己資金を多めに用意することで、借り入れ金を減らすことができるため、仮に金利が上昇しても支払額の増加幅が少なくなります。

管理会社選びで失敗できない

アパート経営では、管理会社選びに失敗するとアパート経営自体に失敗してしまう可能性があります。

管理会社は、オーナーに代わって客付け・クレーム処理や日々の清掃などを代行してくれる会社のことです。

副業としてアパート経営を始める場合には、ほとんどの場合で管理会社に管理業務を委託することになります。

管理会社選びに失敗すると、客付けが難しくなるだけではなく、物件の管理もずさんになり修繕費用などが余計にかかるというデメリットがあります。

そのため、管理会社を選ぶときには、単純に仲介会社からの紹介などではなく、自分で情報収集をして比較検討を行いましょう。

管理業務をどこまで行ってくれるか、管理手数料は何%なのかといった比較軸がありますが、中でも管理会社と物件の近さは特に重要です。

管理会社が物件から近ければ、迅速なクレーム対応を行えるため、入居者の満足度が下がりづらく、くだらない理由での退去も少なくなります。

クレームに対応しなければならない

集合住宅であるアパートは、入居者間でトラブルが起きやすいこともデメリットの1つです。

建物に複数人で暮らしていると、ゴミ出しの方法や騒音、その他様々な理由でトラブルが起きることも少なくありません。

入居者同士でトラブルが起きた際に、自主管理の場合は大家が問題解決に駆り出されることも多く、対応に追われる点はデメリットです。

また、トラブル対応次第では、退去者が出てしまったり、悪い噂が立って新たな入居者を確保しづらくなるというリスクもあります。

そのため、クレーム対応が迅速な管理会社や、具体的な対応方法を提案してくれる管理会社を選びましょう。

より健全なアパート経営のために、クレームは常に起きてしまう前提で、迅速に対応できる体制を作っておくことをおすすめします。

建物の老朽化によって修繕費が必要になる

アパート経営では、年数が経つにつれて建物が老朽化していきます。

価値の下落を抑えるには、日々の清掃に加えて、細やかなメンテナンスや5年~10年単位での修繕を行う必要があります。そして、修繕費用は百万円単位で必要になるため、月々の家賃収入から積み立てることになります。

このように、建物の老朽化を遅らせたり、資産価値を落とさないためにも、修繕・維持に費用がかかってしまうことは、アパート経営のデメリットといえます。

対策としては、長期的な視点で資金計画を練り、10年後・15年後に必要な修繕費用も見越した計画を立てるようにしましょう。

また、修繕費は経費として計上できるので、漏れなく計上できるよう領収書を残しておくことをおすすめします。

不利な契約を結ばされることがある

アパート経営では、オーナーに不利な契約を結ばされることがあります。不利な契約とはサブリース契約のことを指します。

サブリースとは、サブリース会社による家賃保証制度のことです。このサブリースについて十分に理解しないまま契約してしまうとオーナーに不利なものとなってしまいます。

サブリースは空室リスク対策として有効な手段のひとつですが、契約当初の家賃保証額がずっと補償されるわけではありません。

また、サブリースでは定期的に賃料の見直しが行われ、空室状況によって、オーナーに支払われる家賃補償額は変わります。さらに、満室であっても一定額しかオーナーの手元には入ってきません。

対策としては、契約内容を十分に理解してから契約することです。契約時に少しでも不安な点があれば納得がいくまで説明を受けるようにしましょう。

築年数に応じて家賃は低下する

一般的にアパート新築当初の家賃が一番高く、アパートの築年数が経過するにつれて家賃は低下する傾向にあります。

築年数が経過するにつれ家賃収入は減少、さらには築年数の経過による修繕費の負担がかさばり、手元に残るお金はさらに少なくなります。

家賃低下による備えとしては、築年数が経過しても十分な賃貸需要が見込める立地でアパート経営を始めることです。繁華街の近くや駅近など、立地条件が良い場所であれば、ある程度築年数が経過しても、家賃価格の大幅下落は避けられるでしょう。

家賃を滞納される恐れがある

アパート経営では、入居者に家賃を滞納される可能性があります。

家賃を滞納されると、本来得られるはずだった収入が突如ゼロとなり、アパートローンの返済に悪影響を与えます。

また、滞納されても入居者が退去しない限りは新規の入居者を募集できず、機会損失の状態になってしまいます。

対策としては、滞納保証に手厚い管理会社を選択することです。滞納保証とは入居者が決められた期日までに入金を行わなかった場合、管理会社が入居者に代わって立て替え、家主に滞納分の家賃を支払うシステムが滞納保証です。

管理会社といっても、契約内容は異なるので滞納保証をしてくれる会社やプランを選択するといいでしょう。

アパートが被災する可能性がある

地震や火事、大雨などの予期せぬ災害によりアパートが被災する可能性があります。

特に、日本の住宅街は住宅が密集しており、木造構造が多いため延焼などの被害を受けることは少なくありません。

災害のリスクに備えて、「地震保険」の加入を検討しましょう。地震保険は地震や津波などで破損したアパートの修繕費等を補償します。一方で火災保険だけでは地震や津波による被害を補うことができません。

家賃収入が減っても毎月固定の支出が発生する

アパート経営は、ローンの返済や税金、必要経費など、毎月固定で支出が発生します。

家賃収入が減っても、毎月固定の支出が発生するため、十分な収入が得られなければ手元にお金が残らないどころか赤字になってしまいます。

事前にできる対策として、事業計画書は複数作成しておくことをおすすめします。事業計画を立てる際は、建築会社や管理会社、不動産のプロに相談すると、より現実的なプランを提案してくれます。

税金に関する知識も必要

アパート経営は経営に関する知識だけでなく、税金に関する知識も必要です。

アパート経営は個人事業主になるので毎年、自分で確定申告をする必要があります。税金に関する知識がなければ、適正な額の税金を収めることができず、税務署から注意されてしまう恐れがあります。

税金に関する知識に不安があり場合、税理士に頼めば確定申告を変わりに行ってもらえます。もちろん費用はかかりますが、特に最初の1年目は収支が多くなりやすく税金の面で複雑なため、税理士に依頼することをおすすめします。

立地条件に感化されやすい

アパート経営は立地条件に感化されやすい点がデメリットです。

例えば、アパートの周辺に大学や職場などがあれば賃貸需要が見込まれますが、これらの施設が移転、転居してしまうと一気に賃貸需要が減る可能性があります。

よって、アパートを建てる際は、周辺施設が移転する可能性はないかまで入念に下調べをおこなう必要があります。

思ったほどの収益が得られない

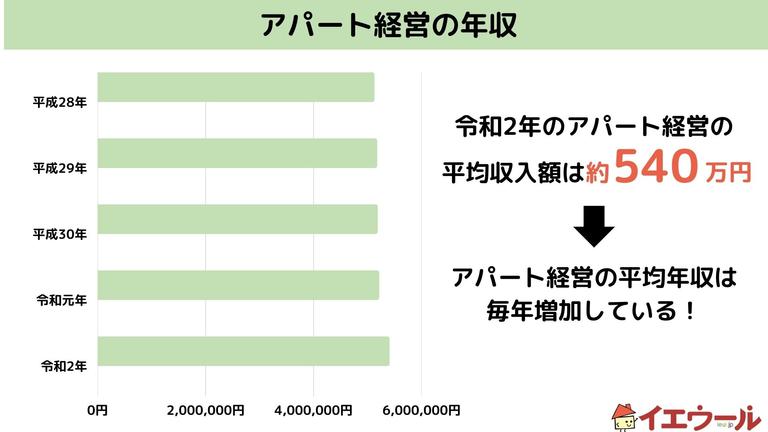

アパート経営の平均年収は540万円と言われてはいますが、あくまでも平均です。アパート経営さえ始めれば何もしなくても平均年収ほどの収益が見込めるわけではありません。

平均年収を鵜呑みにしてアパート経営を初めてみたものの、思ったほどの収益が得られないと感じる人も多いです。

そういった背景に、実質利回りではなく表面利回りでアパート経営を始める人が多いことにあります。アパート経営を考えるのであれば表面利回りではなく空室率なども考慮した実質利回りを見たうえで詩行計画を立てるようにしましょう。

買い手がつきにくく売却しづらい

更地や戸建の物件に比べて、中古アパートは市場に買い手が少なく、売却しづらいというデメリットもあります。

もし、経営難に陥り手放したくなっても簡単に撤退でき亡くなっています。経営が苦しい状態で物件を手放せないと、ズルズルと赤字を抱えてしまい、自己破産につながる可能性もあります。

そのため、買い手が見つからない場合には、希望売却価格を大幅に引き下げてでも、売却し手放さなければなりません。

また、アパート経営を始める段階で「これくらい収入を得られたら売却して撤退する」といった出口戦略を立てておくのも重要になるでしょう。

活用事例:ペット愛好家の心をつかんだ賃貸住宅

| エリア | 北海道 |

| 土地面積(㎡) | 332 |

| 延べ床面積(㎡) | 243 |

| 工法 | 木質パネル接着 |

「騒音の問題や、糞などの苦情も無いようです。やはり入居者のみなさんが動物好きで、しかもマナーが良いお陰で、問題が起きないのでしょう」とオーナー様。設備が行き届き、管理も徹底している物件には、自ずとマナーの良い入居者が集まるという典型的な例といえるでしょう。

敷地内には犬を自由に遊ばせることができるドッグランを設置するなど、ペット好きの心を掴んだこの物件は、完成を待たずして入居者が決まりました。(ミサワホーム株式会社の土地活用事例)

アパート経営のメリット10個

アパート経営のメリットは以下の10個です。

- 不労所得が得られる

- 安定した収入を得やすい

- 所得税・住民税が安くなる

- 相続税対策になる

- 固定資産税が安くなる

- 少ない自己資金で大きな利益が期待できる

- 法律で借主が守られている

- 生命保険の代わりになる

- 規制が緩く建てやすい

- インフレに強い

本章では上記のメリットとそれを最大化する方法についても紹介します。

不労所得が得られる

アパート経営の最大のメリットは働かなくても収入が得られる「不労所得」を得られる事です。

アパート経営とはアパートの部屋を入居者に貸して、家賃という形で収入を得るビジネスモデルです。そのため、定年は関係なく始められます。また、本業がある人でも副業として始められ、収入を得られる点において最大のメリットです。

最大化の方法

不労所得が得られるというメリットを最大化する方法として、「入居者と長期契約を結ぶこと」と「アパートをリノベーションすること」が挙げられます。

長期契約をすることによって入居者の入れ替わりの少なくすることができ、リノベーションはアパートの価値を高めて家賃収入の増加を図れる手段になります。

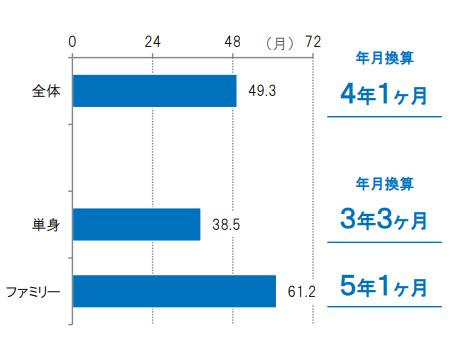

安定した収入を得やすい

アパート経営様々なリスクを伴いますが、入居者さえいれば安定した収入を得る事ができます。

【2021年度 平均居住期間】

(参考:「第26回 賃貸住宅市場景況感調査(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)」)

全国の平均居住期間は全体で約4年になります。単身の場合は約3年、ファミリーの場合は約5年になります。この結果から入居さえしてもらえば、約4年間は安定した家賃収入が見込めることになります。

最大化の方法

安定収入の最大化の方法としてポイントとなるのは、「立地条件」と「建物の質」です。

立地は収入の増減に関して最も重要な要素と言っても過言ではなく、駅や商業施設の近くなどの利便性の高い場所が安定性を高められます。また、建物のデザインや構造も安定性に関わり、耐震性・耐熱性などの性能の高さも要素となります。

所得税・住民税が安くなる

アパート経営をすることで所得税、住民税を安く抑えることができます。

所得税と住民税共に、確定申告の際に損益通算をすることで、総所得を目減りさせて節税が可能になります。

また、青色申告をすることで青色申告特別控除・青色事業専従者給与・貸倒引当金・純損失の繰り越しと繰り戻しなどの控除を受けることができます。

最大化の方法

損益通算で節税効果を最大化するには、アパート経営で発生した費用を漏れなく経費として計上することが重要です。特に、アパート経営を始めた年や大規模修繕により収支が赤字になった年などは損益通算の効果が大きくなります。

また、青色申告による特別控除の効果を最大限受けるためには、それぞれ作成する書類やその提出先などの規則をしっかり把握しておく必要があります。

相続税対策になる

アパート経営は相続税対策にも有効です。

土地や建物を貸すことにより課税評価額が下がるため、現金や更地で相続するより相続税の節税になります。同価値のお金と不動産の相続税評価額は、不動産のほうが低くなります。

また、土地にアパートを建てることによって貸家建付地になり、評価額が約20%の軽減になります。建物は固定資産税評価額として扱われることや借家権割合を差し引くことができるため、評価額の約60%の軽減になります。

最大化の方法

相続税評価額は満室状態の時が一番低くなるものなので、相続税対策の効果を最大化するためには、相続時点での賃貸割合を100%にすることが大切です。

空室が多いほど恩恵が少なくなるため、長期間満室状態を保つための工夫が必要になります。

固定資産税が安くなる

アパート経営をすることで固定資産税が安くなります。

固定資産税は土地や家屋を所有している人が支払わなければならない市町村の地方税です。

アパートを建てると固定資産税が安くなる理由は、住宅用地の特例と建物の軽減措置が適用されるためです。この制度によって、土地(住宅用地)と建物の両方の固定資産税を軽減することができます。

最大化の方法

固定資産税は土地に住宅が建っている場合に減額されますが、住宅の敷地面積によって軽減額が変わります。

住宅の敷地面積が200㎡以下の場合は課税標準額が6分の1になり、敷地面積が200㎡を超える場合は3分の1になります。そのため、固定資産税の軽減措置効果を最大化するには、住宅の敷地面積が200㎡を超えないようにしましょう。

少ない自己資金で大きな利益が期待できる

アパート経営はアパートローンを活用したレバレッジ効果が期待できます。レバレッジという言葉はよく「てこの原理」に例えられます。

てこを用いると、小さい力で自力では動かせないような大きいものを動かすことができ、アパート経営でも同じことが言えます。

例えば、ある人が1,000万円の自己資金を使って利回り5%の物件を購入したとします。このとき、得られる収益は年50万円です。ところが、4,000万円を借り入れて合計5,000万円の物件を購入したとすれば同じ利回り5%でも年250万円の収益が得られます。

このように「小さな力(自己資金)で大きな効果(収益)を得る」ことをアパート経営におけるレバレッジ効果と言います。

最大化の方法

レバレッジ効果を最大限高めるには、自己資金割合を可能な限り少なくして、借入金額の割合を可能な限り大きくすることが考えられます。

ただし、単純に借入金額の割合を大きくするとローンの返済が困難となる可能性があるため、物件の利回りや修繕費、空室率などを考慮することが大切です。また、設備を豪華にしすぎたりデザインに凝りすぎたりせず、適切な建築費で抑えることも重要です。

法律で借主が守られている

2020年6月19日に「賃貸住宅管理業務適正化法」が公布されました。

内容としては、ハウスメーカーや建設会社に不当なサブリースを勧誘することを禁止した法律です。

従来からある借地借家法は借主の権利を強固に守る法律であり、貸主を守るための法律は存在しませんでした。よって、今後この法律はオーナーにとって大きなメリットとなるでしょう。

最大化の方法

賃貸住宅管理業務適正化法の恩恵を最大限受けるためには、その内容をしっかりと把握しておきましょう。

賃貸住宅管理業務適正化法によって、サブリース業者は誇大広告などの禁止・不当な勧誘の禁止が課されました。契約を検討しているサブリース業者がこれらに違反してないかを知るには、オーナーが法の内容を理解しておく必要があります。

生命保険の代わりになる

ローンを組んでアパート経営を始める際には、団体信用生命保険に加入することになり、これが生命保険の役割を果たします。

団体信用生命保険に加入していると、契約者が死亡、あるいは重度の障害などを抱えた際に、残っているローンの返済を免除されます。

加えて、アパート経営は継続して行えるため、残った家族が経営を引き継ぐことができ、ローンのない土地と収入が得られる賃貸物件の両方を家族に残せる点もメリットです。

最大化の方法

団体信用生命保険は現在では、民間の生命保険のように3大疾病や病気・怪我などの特約を付与できます。

民間の生命保険との違いとして、団体信用生命保険は一度加入するとローン返済中の解約が困難であり、特約も加入時に契約する必要があります。このように団体信用生命保険がカバーできる範囲をしっかりと理解することが、最大限恩恵を得る方法です。

規制が緩く建てやすい

アパートは、建築規制が緩くいため様々な場所に建てることができます。

土地には建築できる建物の種類や用途の制限を定めたルールがありますが、アパートは「工業専用地域」と「市街化調整区域」を除く地域での建築が可能です。

また、地域によって建てられる容積率(敷地面積に対する建物の延床面積の割合)にも制限があります。マンションのような高層建築物は容積率が高く指定されている地域でないと建てることができません。

アパートは2階建ての物件が多く、戸建て住宅を建築できる土地であれば建てることができます。

最大化の方法

アパートは比較的規制が緩く建築しやすいですが、この利点を生かすためには建築予定の土地の容積率を確認し、どれくらいの規模で建築が出来るのかを確認しておきましょう。

容積率は市区町村のホームページにて調べたり、市区町村役場に直接問い合わせたりするなどの方法で知ることができます。

インフレに強い

不動産はインフレに強く、お金の価値が下落しても不動産の資産価値は影響を受けにくいという性質があります。インフレが起きた際に持っている資産が現金のみだと、資産価値が減少するリスクがありますが、不動産を所有していると、資産を守りやすくなります。

アパートは経営して収益を出せるだけではなく、インフレ対策にもなって資産の維持に役立ちます。そのため、経済情勢に左右されずに資産を形成したい人にもおすすめです。

最大化の方法

インフレに強いことを活かすには、築年数が浅い物件であることが重要です。

築年数が浅いことにより修繕費を抑えることが可能で、かつ将来的にも物件の価値を維持することができます。

アパート経営のトレンド

アパート経営を始めるに当たって抑えておくべきトレンドは以下の4つになります。

- 平均年収は年々上がっている

- 金利が上昇する可能性が高い!

- アパートの建築費が高騰している!

- コロナ禍による賃貸需要の変化

平均年収は年々上がっている

アパート経営における平均年収は上昇傾向にあります。

令和3年の国税庁の調査によると、国内におけるアパート経営の平均年収は540万円です。令和2年は540万円、令和元年は約520万円、平成30年は約518万円と、平均年収は年々増えています。

この数字は、厳密には国内不動産所得の平均額のため、統計には居住用アパートだけでなく、オフィスビルなども含まれています。アパート経営の収入額平均と必ずしも言えませんが、大きく外れていないことが推測できます。

金利が上昇する可能性が高い

近いうちに、不動産投資ローンの固定金利と変動金利が上昇する可能性が高いとされています。

これには日銀総裁の交代が関係しています。

政府は、2023年4月に任期が切れる日本銀行の黒田東彦総裁の後任として、経済学者の植田和男氏ををあてる案を国会に示しました。

仮に植田氏が総裁になった場合、過去10年間の大規模な金融緩和で蓄積された弊害を少なくするため、「長短期金利操作」という金融政策を修正する可能性が高いといわれています。

この金融政策を修正するとなると、固定金利が上昇し、新規に借りるときは上昇した金利が適用されるため、金利が低いうちにローンを契約しないと、返済負担がかさんでしまいます。

また、変動金利が上昇すると、すでにローンを組んでいる人が金利水準の見直しのタイミングで月々の返済負担は増えてしまいます。

そのため、今一度返済計画を見直して、余裕のある返済計画を建てていく必要があるでしょう。

- 長短金利操作とは、日銀が2016年に導入した金融政策で、「長期の金利をゼロ近辺」「短期の金利をマイナス」に誘導する政策です。長短金利操作を行うことで、長期も短期も金利を低くして民間金融機関から企業への貸し出し増を促し、景気が良くしてデフレ脱却を目指したものです。

アパートの建築費が高騰している

2021年の5月頃からアパートの建築費が高騰しています。

世界的に木材価格が上昇した「ウッドショック」や職人の慢性的な人材不足、ウクライナ情勢を背景としたロシアとの友好関係の披裂が影響しています。

ただ、木造の建築費の高騰は落ち着く見込みとされています。

一般財団法人経済調査会の建設資材価格指数によると2022年2月の時点では、高騰が続いた型枠用合板は31カ月振りに下落、建築用木材はおおむね横ばいで推移しています。

また、アメリカの利上げによる住宅ローンの金利が上昇したことにより、アメリカの住宅着工戸数が減少したことで木材の需要が減少しています。

そのため、今後は木造アパートの建築費は徐々に低下していくことが予想されています。

コロナ禍による賃貸需要の変化

2019年末から始まった新型コロナウイルス感染症の流行による賃貸需要の変化にも注目しておきましょう。

株式会社リビタが実施した「在宅時間の増加による、暮らしや住まいに対する考え方の変化の実態調査」から次のような賃貸需要の変化を読み取ることができます。

- 現状の住環境に不満を感じ、間取りの変更や快適な空間を求める傾向

- テレワーク推奨による通勤頻度の減少により、都心に住む必要性に疑問を感じる声も

- メリハリのある住空間・一人になれる空間を求める傾向

これまでは、生活の利便性や職場との距離を気を気にする傾向があったものの、withコロナの影響により住みやすさを求めるようになっています。

そのため、これからアパート経営を始める際には、このような需要があることも理解して、物件選びやアパートの設計をしていく必要があるでしょう。

アパート経営のデメリットを理解して始めるかを決定する!

アパート経営には、メリットだけでなくデメリットもあります。

デメリットはしっかりと対策することができるため、信頼できるハウスメーカーを見つけて、メリットを効率的に受けられるようにしましょう。

また、契約するハウスメーカーを選定する際には、一括プラン請求サービスのイエウール土地活用の利用がおすすめです。

イエウール土地活用では、一括査定で賃貸経営についてのプランを無料で比較でき、業者ごとの違いをチェックしやすいです。