総務省の調査によれば、平成25年時点の空き家戸数は約820万戸で、全戸の13.5%、つまり10軒に1軒以上は空き家という驚きの結果が出ています。「空き家問題」が深刻な社会問題になっているとテレビや新聞などで目にした方もいるでしょう。実際、親から実家を相続したものの住む予定はなく、とりたてて活用らしい活用もできていないという方も多いのではないでしょうか。

空き家問題は決して特別なことではなく、多くの世帯にとって「いつかは直面する現実」です。相続や贈与などで取得した住居を居住実態がない状態で放置しておくと、さまざまなトラブルの要因になるばかりか、固定資産税など毎年のようにムダな出費がかさんで家計や人生設計に大きなマイナスを生む「やっかいな資産」となります。

その空き家の活用に関して本記事では、どのような選択肢があるのか、どのような活用方法がありどのような特徴があるのか、どのようなサービスを利用できるのかといったことなどを解説しています。

空き家はどう活用すればよいか?

空き家の活用について、大きく分類すると2つの方法があります。それは以下の通りです。- 空き家そのまま貸す・修繕して貸す

- 建て替えて貸す

それではこの3つの空き家活用方法について詳しく説明していきます。

空き家をそのまま貸す・修繕して貸す

空き家の活用で一番手軽なのはそのまま賃貸に出すことです。

しかし、中には築年数が経過して老朽化しているような物件や現行の耐震基準にそぐわない建物もあると思います。その場合は適切に修繕・リフォームすればそこから家賃収入を得ることが可能です。

空き家の形態を活かして、戸建て賃貸経営・シェアハウス経営・民泊の経営を行なうことなどもできます。空き家をそのまま放置すると毎年のように固定資産税が出ていきますが、その物件が収入を生み出すとなれば、その支払いで悩む必要はなくなります。

メリット

空き家を必要とする人に貸して収益物件にすると、毎月の家賃収入から固定資産税や将来の修繕費を捻出することができるので、理にかなった活用法と言えるでしょう。

また、空き家となった実家の活用を検討されている方であれば、解体せずにすむので思い出をそのままとっておけるといった点もメリットといえます。

もちろん壁紙の貼り換えや清掃など、最低限のリフォームや手間は必要になりますが、大がかりな修繕やリノベーションに比べればコストの面でも懸念は小さいと考えられます。言うなれば、「最小の投資でOK、しかもリスクが小さい」という点が魅力です。

デメリット

収益は借り手がつくかどうかにかかっており、賃貸の需要がある程度見込める都心部ならまだしも、人口減少などで賃貸需要そのものが少ないと考えられる郊外や地方では借り手を見つけるのも一苦労でしょう。

運よく最初の入居者が見つかっても、退居者が出た場合は次の借り手が見つかるまで空室期間が生じ、その間は家賃収入がゼロになりかねません。

「借り手がつくかどうか」については、都心部にある物件も安心はできません。なぜなら賃貸需要は高いものの、それに比例して供給量も豊富、つまり「ライバルが多い」からです。

建て替えて貸す

空き家を取り壊して新しい建物を建てて賃貸物件などとして利用する、という方法もあります。

放置された空き家はそのままでは価値がありませんが、建て替えることで新たな賃貸物件として活用することが可能となります。

メリット

新築物件として賃貸することで、入居者からの需要が高まり、家賃を引き上げることができるため収益性の向上につながります。

また、新築物件は設備や建物の劣化が少ないため入居者が定着しやすくなり、長期的に安定収入を期待できるでしょう。加えて、古い建物は法規制に則っていない可能性もあり、建て替えることで最新の建築基準や法令を守ることができます。

デメリット

空き家の解体には決して安くない費用がかかります。建築費や設計費などの資金の調達が必要になります。

また、工事の手間や期間に時間を要したり、予期せぬトラブルにより予算のオーバーや品質の問題が発生したりするリスクがあります。そして、建て替えた物件を賃貸する場合、市場の需要や競合についても考慮する必要があり、需要の低い地域や競合物件の多い場所は入居者の確保に難航する可能性が高いです。

空き家の活用を考えたら、まずはどのような活用が合っているか、考えている活用方法で収益はでるのか、プロに相談してみましょう。

土地活用では初期費用や利回りの計算を間違えてしまうと、収益がでないところかマイナスとなり負債を抱えてしまう恐れもあります。また、建築費用は設計や工法によって大きく異なり、企業によって収益が1,000万円以上変わることもあります。

空き家を活用したいのであれば一度、施工会社などの土地活用のプロに相談することが大切です。土地活用のプロに相談することで、自分では考えられなかった活用方法を提案してもらえることもあります。

イエウール土地活用なら土地所在地を入力するだけで複数の大手ハウスメーカーの見積もりを一括請求することができます。

\最適な土地活用プランって?/

空き家の活用事例

本章では、実際に行われた空き家の活用事例について紹介していきます。

自分が所有する土地がある地域にも、何らかの空き家活用の事業があるかもしれないため、確認してみると良いでしょう。

北海道の活用事例

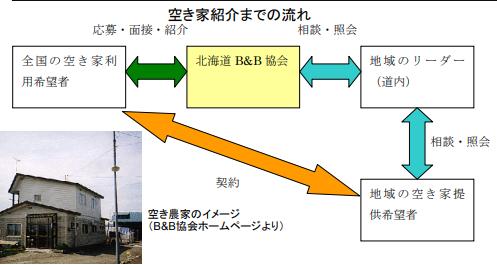

北海道芦別市の「NPO法人北海道B&B協会」による、都市からの移住希望者や二地域居住の希望者などへの空き家紹介で地域の活性化を図る事業について紹介します。

B&Bの利用登録者を中心に全国からの入居希望者に対して、周辺地域のリーダーに相談して空き家を紹介するという事業を行なっていて、実際に紹介に至った例も少なくないようです。

地域のリーダーへの相談前に協会で入念に面接を行ない、地域との摩擦の少ない利用者を厳選し、居住希望者からの希望条件も配慮したうえでマッチングを行なっています。そして、2001年には空き農家バンクを開始しています。

下記は空き家紹介までのフローと空き農家のイメージです。

参考:国土交通省の『(参考資料3)空き家の活用事例」』

これらの取り組みにより、田舎暮らしに興味のある都会の団塊世代を核とした地域の活性化を図ることができるでしょう。

三重県の活用事例

三重県伊勢市の「NPO法人伊勢河崎まちづくり衆」による、空き蔵を地域資源として積極的にアピールし、活用を図る事業について紹介します。

平成8年にまちづくり活動の一環として地域資源である土蔵に着目した「伊勢・河崎蔵バンクの会」が創設されました。この団体は地域の空き蔵を調査し、所有者に対して賃貸利用の可能性に関するアンケートを実施、これをもとに喫茶店や美容院などの開業を希望する人に対する仲介を実地しました。

現在は空き蔵のみでなく空き家にも仲介の対象を広げ、「空家・空蔵活用仲人事業」を継続的に実施しています。まちづくり衆が提供者と利用者の間に入って仲介を行なっていて、所有者との直接の契約者になった事例もあります。

下記は実際に町屋を美容院にしたものです。

空き蔵や空き家をただ活用するだけではなく、立派なビジネスへと昇華している点が特徴的です。

参考:国土交通省の『(参考資料3)空き家の活用事例」』

新潟県の活用事例

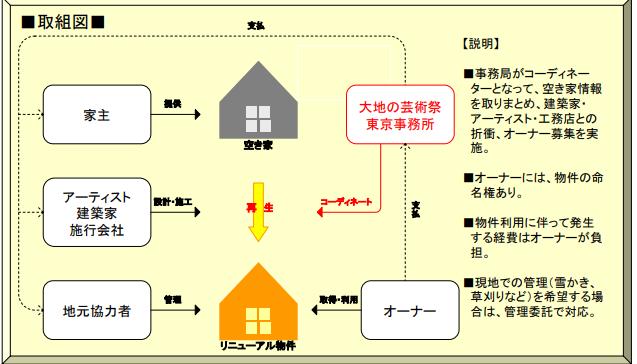

新潟県十日町市・津南町の「大地の芸術祭実行委員会」による、地域の空き家を利用してミュージアムとして利用している事例について紹介します。

「地域の文化の結晶である空き家と廃校の活用」がコンセプトです。流れとしては、空き家を見つけて建築家やアーティストがその視察を行ないます。その後家主と使用条件の交渉が完了したら集落で説明が実施されます。

そうしたら家の内部の片づけや設計プランの決定が行なわれ、オーナーの募集・改修工事が実施された後に地域のミュージアムや住空間として空き家が活用されることになります。下記はこの取り組みを図にしたものです。

現代アートにより地域の潜在力を呼び覚ますという、とてもユニークな活用事例となっています。

参考:国土交通省の『(参考資料3)空き家の活用事例」』

東京都の活用事例

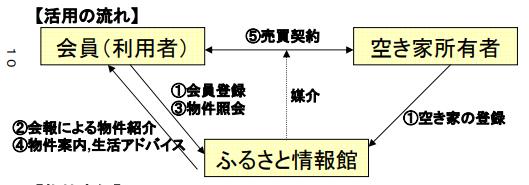

東京都新宿区の「ふるさと情報館」による、空き家を不動産として媒介した事例について紹介します。

全国の売却希望物件をデータベース化し、会報で会員に情報提供を行ない購入の際の媒介を実施しました。定年予備軍世代を中心に二地域居住としてのニーズが高く、かなりの成約数がありました。

空き家の提供としては相続時の売却要望が多く、常時200件以上が登録されています。地域のコミュニティに円滑に入れるように、それぞれの地域の慣習や考え方について紹介時に徹底したレクチャーが行われます。

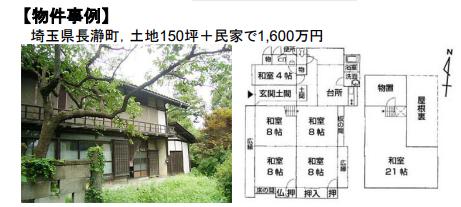

以下は活用の流れと埼玉県長瀞市の物件事例です。

参考:国土交通省の『(参考資料3)空き家の活用事例」』

全国希望で空き家の所有者と会員をマッチングしているため、規模の大きい空き家活用の事例と言えます。

富山県の活用事例

富山県富山市の「岩瀬まちづくり株式会社」の、空き家を回収して町並みを修復・保全している事例について紹介します。

平成16年5月に富山地所(株)が旧森家土蔵の改修復元に着手したことから始まり、同年8月に同社の子会社として岩瀬まちづくり株式会社設立され、そこから同地区の町並みの修復・保全活動が本格始動されました。

購入した歴史的建造物の改修復元をする一方、借地権者が住宅を所有する物件について低地の購入などをしました。結果として修復物件の多くにテナントが入居し、地域への観光客誘致に貢献することになりました。

空き家を活用する際の注意点

空き家を活用する際には注意しておくべきことがいくつかあります。それは以下の通りです。

- 空き家の期間は短くする

- かかる費用を把握しておく

- あまり収益を得られない可能性がある

- 専門家に相談する

空き家の期間は短くする

空き家を活用する前に、まずは空き家である期間をなるべく短くすることが大切です。

期間が長ければ長いほど税負担が重くなったり、犯罪のリスクが高まったり責任問題が大きくなったりというデメリットを背負うことになります。

自治体から特定空き家に指定された場合には固定資産税が増額してしまいますし、空き家の劣化速度は早いため改修工事にかかる費用も高くなってしまいます。

かかる費用を把握しておく

空き家を活用する際は、どんなことにどれくらいの費用がかかるのかをある程度想定しておくようにしましょう。

空き家の活用には初期費用だけでなく、設備故障に伴う交換や修繕費、その他のランニングコストがかかります。そのため、初期費用にコストをかけすぎたり、ランニングコストについて考慮していなかったりした場合、費用の回収ができないことがあるため注意しましょう。

そのため活用の前に、どれくらいのコストが必要になり、回収までどれくらいの期間がかかるかまで想定できていると良いです。

あまり収益を得られない可能性がある

活用の際に、空き家ならではのユニークな方法を選ぶ場合、収益性が高くない可能性があることを頭に入れておきましょう。

例えば民泊などは安定して利用客が見込めるわけではありませんし、シェアハウスなどは初期費用もランニングコストもかかるため、損失がでる可能性もあります。

ユニークな活用方法は情報が少なく、ニーズや利益の判断が予想しずらくなっています。そのため、事前調査とニーズ分析が重要になります。

専門家に相談する

空き家を活用する前に、専門家に相談することが大切です。

不動産会社やNPO法人が土地活用の専門家として、自分が思いつかなかったような活用方法を教えてくれることもあるため、まずは一度話を聞いてみましょう。

また、ニーズや収益モデルの分析などをしてくれることもあるため、積極的に相談して納得できる活用方法を選ぶようにしましょう。

おすすめの空き家活用方法

それでは、具体的にどんな活用方法が空き家にはあるのでしょうか。

以下はそれぞれの活用方法を、収益性・安定性・初期費用・リスク・税金対策・転用性・管理の容易さの観点で評価した表です。

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| シェアハウス | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ |

| 民泊 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ |

| 戸建て賃貸 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |

| DIY可の賃貸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| サテライトオフィス | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |

| コワーキングスペース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |

| サブスク住宅 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 介護施設 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

| セーフティネット住宅 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 |

| 収納スペース | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |

| 古民家でのカフェ経営 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

| コミュニティスペース | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |

上記のように、空き家には様々な活用方法があり、それぞれの特徴があります。詳しく解説していきます。

空き家ビジネスについて詳しく知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。

シェアハウス

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ |

シェアハウスを自分で経営するか、外部委託するのかで運営方法が分かれます。「本業で忙しく、経営まで手が回らない」「遠方にあるから委託して管理してほしい」という場合は外部委託を検討する余地があるでしょう。

また、借り手を募集するには、ターゲットの選定が必要です。どういった人に住んでほしいのか、誰にとって暮らしたくなる物件にするのかを明確にすることが重要です。

人気物件のコンセプトや内装、入居者のリアルな声などを知るには、シェアハウスを専門に扱うポータルサイトを活用するのが便利です。リフォームや運営の参考にもなるでしょう。

メリット

シェアハウスの最大のメリットは、通常のアパート経営よりも高い家賃収入が期待できることです。なぜならシェアハウスは「一軒の家を数人でシェアする居住形態」なので、同じ面積の建物なら一般のアパートよりも入居世帯が多くなるからです。

たとえば、1部屋を単身者1人に月7万円で貸すよりも、1人月3万円で4人にシェアしてもらったほうが12万円になるので月5万円も収益が増える計算です。また、普通のアパートやマンションではいったん退居が発生すると、次の入居者が借りてくれるまで家賃収入が途絶えてしまいます。

しかしシェアハウスでは、誰かが退居してもほかの入居者から家賃が入ってくるため、全員が退居しない限り収入がゼロになることはありません。リスクヘッジという観点からも、シェアハウスがたいへん有利なことがわかります。

デメリット

多くの入居者が賃貸しているということは、それだけクレーム発生の頻度も高くなることを意味しています。つまり、管理業務がそれだけ煩雑になりかねないということです。同じ居住空間をシェアすることで入居者同士のトラブルも多くなることが容易に想像できます。居住空間が別々になっている一般のアパート・マンションでさえ住人同士のいさかいなどが起こるため、毎日顔を突き合わせるシェアハウスならなおのことです。

シェアハウスの利用者・入居者の多くが若い単身者や外国人である点も気になります。ファミリー世帯のように長期入居が期待できないため、継続的かつ安定的な経営を考えるとここが一番のウイークポイントと言わざるを得ないでしょう。

さらに、空き家をそのままシェアハウスに転用するのは難しいため、相応のリノベーション・家電や家具の用意が必要になり、そのぶんのコスト負担も生じます。「なるべく投資を抑えたい」という方向きではありません。

民泊

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ |

民泊経営を行う場合、覚えておきたい民泊新法があります。急速に広まる民泊において、安全面・衛生面の確保、近隣トラブル、宿泊ニーズの多様化といった状況に対応するため、一定のルールのもと健全な民泊サービスを確立させることを目的とした民泊新法が2018年6月に施行されました。

正式名称は「住宅宿泊事業法」で、個人でも簡単な手続で、空き家や空き室といった遊休資産を活用し、民泊を合法的におこなうことを認めた法律です。

注意すべきポイントは、民泊として貸し出せる最大稼働日数が180日と規定されている点です。いったん入居があれば、最低でも1年から数年にわたり稼働がある賃貸と比べると、民泊はこうした意味からも安定経営が難しいビジネスと言わざるを得ません。

メリット

民泊は所有しているマンションや自宅を宿泊施設として外国人旅行者などに提供し、その対価を得るビジネスです。アメリカ発の民泊ビジネス「Airbnb」(エアビーアンドビー)が国内でも定着し、かなり普及してきました。空き家を民泊に利用する一番のメリットは、やはり管理がラクな点でしょう。

大家としては所有する物件を貸し出すだけで、あとは管理会社が民泊運営業務の一切を代行してくれるからです。しかも、同じ稼働日数なら賃貸料よりも宿泊料のほうが高額なことも見逃せません。

おりしも、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けてインバウンド(訪日外国人観光客)も急増しているタイミングだけに、空き家の民泊活用で収益を上げようという機運も高まっています。

デメリット

同じ稼働日数なら賃貸料よりも宿泊料のほうが高額です。しかし、民泊は一般の賃貸ビジネスと比べて非常にリスクが高いビジネスである点には留意すべきでしょう。

第一に、民泊はインバウンド需要を狙ったビジネスです。今でこそ、ビッグイベント開催に向けて外国人観光客の訪日が増加傾向にありますが、閉会後の先行きはわかりません。円高や景気後退などでインバウンド需要が下火になれば当然、需要は縮小に向かうでしょう。

また、宿泊ビジネスの一種であることから、閑散期にはどうしても利用客の足が遠のきます。稼働すれば収益は高い民泊ですが、「利用がなければ収益がゼロになる」のは賃貸と変わりません。そしてそれ以上にリスキーなのは、民泊特有のトラブルです。外国人宿泊客が室内を汚したり、家具や家電品を壊したりしてそのまま知らんふりで帰国してしまうといったケースが頻発しているのは報道されている通りで、ご存知の方も多いでしょう。また、貸し出した部屋がテロや犯罪などに利用されるリスクがないとも言えません。

戸建て賃貸

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |

空き家が戸建てなら、ファミリー向けの戸建て賃貸として貸し出す方法があります。戸建て賃貸であれば、ファミリー層のニーズにマッチしていて、一度入居が決まれば退去までの期間が長くなりやすく、長期に渡り安定収入を見込むことが可能です。

都市部などだけではなく地方の移住希望者も狙いになるため、幅広い需要があります。しかし、空室状態が続いてしまうと維持費が高くついたり、収益が得られず損失が出たりすることがある点は注意しましょう。

つまり、戸建て賃貸は入居者を獲得できるなら安定収入を得やすいですが、空室によるリスクが高い活用方法ということです。

DIY可の賃貸

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

DIY可能の賃貸物件として貸し出すことで、建物の維持を入居者に任せられるためランニングコストを節約することができます。また、DIYが可能な部分を基礎の部分以外に指定しておけば、建物の大部分を改修される心配もありません。

DIY可能な賃貸物件は、入居者の興味を引きやすく、通常では入居者が入りづらいような立地や建物でも入居の可能性があるのが魅力です。

サテライトオフィス

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |

コロナ禍によりリモートワークが浸透したことで、サテライトオフィスの需要が増加の傾向にあります。サテライトオフィスとは、企業や団体の本社・本拠地から離れた場所に設置されたオフィスのことです。

サテライトオフィスには、従業員によっては本社よりも通勤しやすい場所にあり、しかし本社と同様に仕事ができるオフィスという意味合いもあります。また、サテライトオフィス勤務はテレワークの一種とも言うことができ、採用する企業も多くなっています。

空き家をトレンディーなサテライトオフィスとして活用することで、ニーズを獲得しやすくなるでしょう。

コワーキングスペース

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |

企業向けではなく個人向けの仕事場所として、コワーキングスペースの需要も高くなっています。コワーキングスペースとは、異なる職業や仕事を持った人たちが同じ場に集まり作業するスペースのことであり、場所に縛りのない環境で働いている人たちのための場所です。

コワーキングスペースはネット環境を整えるだけで良いため簡単に場所を提供することができ、一定数の需要を得られます。また、利用者同士の異業種交流の場としても人気があります。

住宅街やビジネス街のみならず、観光地の空き家でもコワーキングスペースとして利用することが可能で、場所問わず収益化が見込める点が魅力となっています。

サブスク住宅

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

空き家をホテルのように一定の期間貸し出す、サブスク住宅という活用方法もあります。長期滞在をする人をターゲットにしますが、民泊とは違い国内からの利用を狙いやすい点が特徴です。

コロナ禍以前と比べて外国人観光客は減っていると思われるため、同じ長期貸し出しでも民泊より、国内需要を狙えるサブスク住宅のほうが適している場合もあります。

介護施設

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

少子高齢化が進む日本においては、空き家を高齢者向けの介護施設として活用することも良いでしょう。

介護施設の経営には安くはない初期費用が必要になりますが、建築費や改修費などは自治体から補助金が下りるケースが多いです。長期的な収益化を見込むことができるため、安定したビジネスで空き家を活用したい人にはおすすめの活用方法です。

セーフティネット住宅

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 |

空き家をセーフティネット住宅として提供することも一つの手です。セーフティネット住宅とは、高齢者や障害のある方、子育て世帯、所得に低い方などの生活に困窮している人の入居を受け入れる住宅のことです。

セーフティネット住宅は基本的に賃料を高く設定することができませんが、需要の低い空き家でも利用される可能性が高くなります。そのためもし空き家を持て余しているなら、セーフティネット住宅に登録するのも良いでしょう。

収納スペース

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |

空き家の立地が悪いなどの理由で賃貸需要を得ることが難しそうであれば、収納スペースとして貸し出すという方法があります。

収納スペースは利用頻度が少ないため、立地の悪さがそこまで響きません。また、スペースを作るだけで済むため初期費用が安く、空き家には殆ど手を加えずに経営を始めることができる点は利点です。

古民家でのカフェ経営

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

古民家カフェなどのコンセプトカフェとして空き家を活用することができます。テナントを利用するよりも地代が安くなるためコスト節約にもなります。

また、自身で営業する場合は営業時間や休日などを自分の判断で決めることができるため、自由度が高いことも魅力的です。

ただし、周囲に飲食店が多い場合は競争率が高くなるため、始めるときは周辺の競合について確認しておく必要があります。

コミュニティスペース

| 収益性 | 安定性 | 初期費用 | リスク | 税金対策 | 転用性 | 管理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |

空き家を地域のコミュニティスペースとして活用する方法もあります。例えば、図書館、高齢者向けの交流場所、イベントスペースなどとして活用します。

災害時の居場所としても活用できたり、交友関係が広がって地域の活性化に繋がったりする点が魅力です。しかし、スペースとして利用してもらうまではリフォームや宣伝にコストがかかるため、費用を押さえたい場合は補助金を利用することをおすすめします。

空き家を活用するためには、施工会社などの専門業者に相談することが大切です。空き家は複数の活用法があるため、どれが最適なのか判断することも難しいです。イエウール土地活用では、複数の土地活用会社から一度にプランを請求することができ、空き家のより良い活用法を見つけることができるでしょう。

\最適な土地活用プランって?/

おすすめの空き家活用サービス

事業者が空き家を所有者から借り上げて、空き家を使いたい人に貸し出すという、空き家活用サービスというものがあります。

様々な空き家活用サービスがある中で、本章ではおすすめのサービスについて紹介しています。

アキサポ

首都圏を中心に不動産事業を展開する株式会社プロジェクトワン(本社:東京都渋谷区)が2016年6月から展開しているのが、「アキサポ」と呼ばれる社会問題解決型の空き家活用サービスです。

アキサポは、物件周辺の立地環境や立地条件など現地調査をおこない、地域性や地域の問題を考慮した空き家活用プランを提案するだけでなく、以下のようなサービスをワンストップで提供しています。

- リフォーム費用の全額負担

- 借り主の募集の代行

- 空き家活用による賃貸料の一部を還元

- 建物の管理やトラブルの対応

ハロー!RENOVATION

不動産事業・建築・まちづくり・空き家再生に取り組む株式会社エンジョイワークス(本社:神奈川県鎌倉市)では、空き家や遊休不動産の活用を目指したまちづくり参加型のクラウドファンディングサービス「ハロー!RENOVATION」を展開中です。

これまでにもさまざまな実績がありますが、有名なのが東京都中央区銀座にある「中銀カプセルタワービル」の保存再生プロジェクトへの投資です。

中銀カプセルタワーは、建築家・黒川紀章さんが設計したメタボリズム建築の代表作で、先進的なデザインには国内外のファンが多いものの、建築から半世紀近くが経過しているため老朽化が激しく、つい最近まで「取り壊し」も検討されていました。この都市遺産とも言えるユニークな建築物を後世に残そうと立ち上げられたのが、この保存再生プロジェクトです。

カリアゲ

「カリアゲ」は、住宅店舗事務所の設計・施工やリノベーション施工・監理などを手がける株式会社ルーヴィス(本社:神奈川県横浜市)が展開中の空き家活用ビジネスで、放置されたままになっている空き家や築古物件を同社が借り上げ、キレイに改修したうえで6年間にわたり転貸運営するサブリースサービスです。

「改修費用がない」「入居者募集や管理が面倒」と多くの所有者が活用をあきらめていた戸建て住宅やマンションに光を当てることで、都市再生や地域の活性化に新たな道を開くことになる――と、多方面から注目されているビジネスです。

AKARI

AKARIとは、空き家の活用を促進するため、NPO法人空家・空地管理センターと協力して投資負担なしで利用できる空き家活用として開発されたものです。

北斗ソリューションズ株式会社が空き家を3年~7年の間借り上げ、賃貸戸建や店舗、民泊などの活用を行うというサービスです。

借り上げ家賃は固定資産税と都市計画税を合計した金額と同額としているため、所有者の不動産保有にかかるコストがゼロになり、入居者が日常の管理を行うので管理の手間もかからないことが特徴です。

空き家バンク

地方では「人口減少」と「空き家の急増」というダブルパンチが行財政を脅かしています。

そこで各自治体では、「退職後は田舎でのんびり暮らしたい」という都市生活者などを対象に、移住と定住を促すための施策を打ち出しています。それが空き家バンクです。

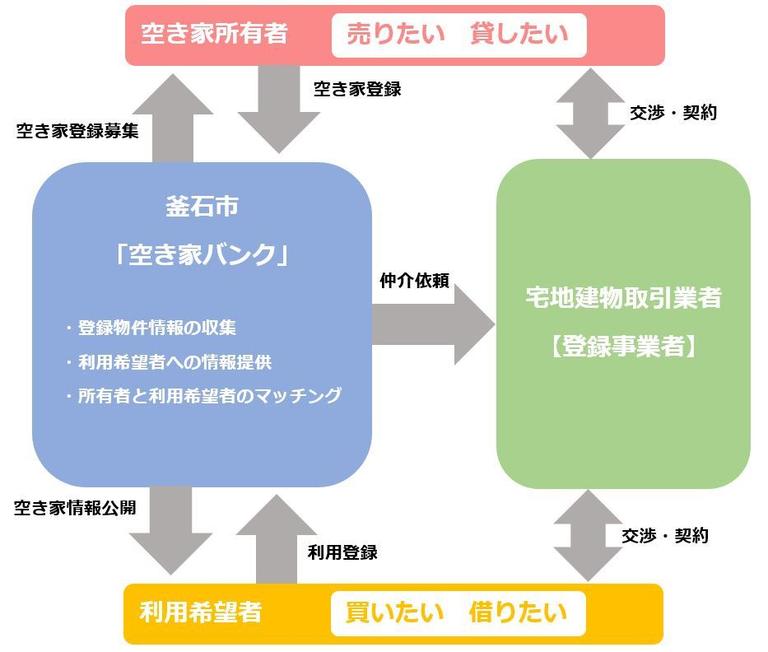

主に地方自治体が空き家の登録を募り、Web上で物件情報を公開して買い手や借り手を探すというマッチングサービスです。以下では岩手県釜石市の空き家バンクの仕組みを例に、制度の仕組みを図解でご紹介します。

引用元:釜石市役所

自治体のホームページで空き家募集・物件公開をおこない、空き家所有者と利用希望者との直接の交渉・契約は仲介の不動産会社がおこないます。

実際、地方や山村にある空き家物件は一般の不動産情報ネットワークに掲載されないことが多いため、行政やNPOが主体となって積極的に情報を発信し、全国規模で買い手や借り手を募って流通を促進する狙いがあります。

一方で、そうした場所にある多くの空き家は老朽化が激しいため、住宅の改修・解体に助成金を支給したり、費用の相談を受けたりといった形で独自の施策を打ち出している自治体も少なくありません。

自分の土地に最適な土地活用方法を検討している方は、施工会社や賃貸経営のプロに活用プランを一括請求することができるイエウール土地活用の利用をおすすめします。

\最適な土地活用プランって?/

空き家の問題と背景

空き家のどこが問題なのか、どういった背景があるのかについて説明します。

居住実態のない「その他の住宅」が問題

空き家は以下のように4つに分類されます。

このうちとくに問題になっているのが「その他」の住宅です。テレビで見るようなボロボロの空き家を想像してもらえばわかるかと思います。居住できないほど老朽化し、売却すらできないような価値がない住宅がその他の住宅です。

| 二次的住宅 | 別荘用途で週末や休日のみの利用で、その他の期間は居住実態がない住宅。 |

|---|---|

| 賃貸用住宅 | 賃貸用として確保されてはいるが、まだ借り手がつかない住宅。 |

| 売却予定の住宅 | 売却予定はあるがまだ買い手がつかない住宅。 |

| その他の住宅 | 上記以外で、長期にわたって居住実態のない住宅。 |

空き家が放置されると起きる問題

居住実態がなく、適切に管理されていない空き家を放置しておくとさまざま不都合が生じます。たとえば、放火や不法投棄、犯罪などの温床になりやすいことが第一に挙げられるでしょう。また、管理を怠ると、建物や庭が荒れて景観の悪化や異臭問題を引き起こし、近隣とのトラブルに発展しかねません。これらは地域社会に与える悪影響の一例ですが、空き家を放置しておけば当然のことながら所有者自身も大きな損失を被ります。

倒壊の危険が懸念されるような建物、著しく不衛生であったり景観を損ねていたりする建物は「空家等対策特別措置法」によって特定空き家に指定され、通常よりも高い固定資産税が課されます。倒壊について緊急性が想定されるような場合には、撤去命令が下るケースもあります。

- 管理されていない空き家を「特定空家」に指定

- 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことが可能

- 行政代執行で空き家が解体などされた場合、所有者は費用を負担しなければならない

空き家問題の背景とは

近年になって空き家が急速に増加しているのは、明らかに少子高齢化と人口減少が影響しています。とくに地方や郊外ではその傾向が顕著で、高齢の不動産所有者が亡くなったり、病気で入院したり、介護施設に入所したりするなどして家に誰も住まなくなると、多くの場合そのまま空き家となる傾向があります。また、建物自体も老朽化していることが多く、管理や修繕が適切でないと、「住むに住めない」「貸すに貸せない」「売るに売れない」といった三重苦に陥りがちです。このような実態がある一方で、全国的に新築の戸建てやマンションなどの着工数が増えたため、住宅は完全に供給過多で、こうした事情も空き家の増加傾向に一層の拍車をかけてしまっています。

実際のところ、築年数が経っている建物でも多少のコストをかけてリフォームや耐震補強工事をおこなえば、前述の三重苦を打開できそうに思えます。しかし、仮にそこまでしたとしても、住宅供給過多の現状では確実な解決に結びつくとも限りません。

空き家はうまく活用すれば良い収入源に

放置したままではなにかと厄介でも、上手に活用すれば得がたい収益源にもなり、場合によっては社会貢献にもなる存在が「空き家」です。

それを生かせるかどうかは、空き家への正しい理解と的確な情報収集次第です。たとえば、空き家の具体的な活用方法と成功事例をきちんと把握することや、政府や自治体が取り組む空き家活用事業や補助金制度について情報を整理しておくことが大切です。

また、空き家を賃貸経営・シェアハウス経営・民泊などのビジネスに生かそうとするなら、そのメリットやデメリットを十分に理解しておきたいところ。その意味では、ここにご紹介した内容だけでも空き家活用を考える方にとってかなり有用な情報源となるはずです。より詳しい話を聞きたい方は、土地活用の専門家に相談しておくこともおすすめです。